La révolution industrielle est un ensemble de phénomènes qui transforme profondément l’économie, la société et l’environnement au XIXe siècle. Elle débute vers 1760 en Angleterre, puis s’étend progressivement à l’Europe occidentale et à l’Amérique[...]

De nouvelles façons de produire

Deux vagues d’industrialisation

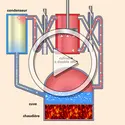

À la fin du XVIIIe siècle, une innovation technique fondatrice voit le jour en Grande-Bretagne. L’Écossais James Watt met au point, en 1769, la machine à vapeur. Celle-ci, qui fonctionne au charbon, peut engendrer un mouvement grâce à la force de la vapeur d’eau, et ainsi actionner des machines.

Cette invention permet une mécanisation progressive de la production. Le travail en petits ateliers indépendants reste certes répandu, mais est peu à peu supplanté par le travail industriel. On regroupe des machines dans de gigantesques bâtiments, les usines. Celles-ci sont construites à proximité des gisements de charbon, qui est à la fois une source d’énergie et une matière première pour la métallurgie. Cette concentration industrielle dans les régions charbonnières situées en Belgique, dans le nord de la France, en Angleterre et dans la région du Rhin donne naissance à ce que l’on appelle les « pays noirs ».

La première révolution industrielle, ou première industrialisation, s’étend de 1760 à 1870. Reposant sur le charbon et la vapeur, elle permet de développer des secteurs[...]

La révolution des transports

Les deux vagues d’industrialisation profitent au développement des transports, en accroissant leur vitesse et en diminuant leur coût. Lors de la première industrialisation, les évolutions de la métallurgie et la mise au point de locomotives à vapeur entraînent l’essor du chemin de fer. Le réseau est alors très limité, mais les perspectives laissent entrevoir un raccourcissement progressif de la durée des trajets. À partir de 1840, le réseau s’étend très rapidement dans les régions industrielles et de commandement. L’implantation de gares, en plein centre des villes, devient essentielle au développement des capacités industrielles. En France, le réseau s’étend sous le second Empire et s’étoffe encore sous la Troisième République, avec le « plan Freycinet » (1879), du nom du ministre des[...]

Des sociétés bouleversées dans des paysages transformés

La croissance de la population

Entre 1800 et 1900, la population européenne passe de 195 millions d’habitants à 420 millions (Russie comprise). Cette forte croissance démographique est due à la disparition des grandes épidémies (choléra, peste), aux progrès de la médecine et de l’hygiène et à l’amélioration des conditions de vie et d’alimentation.

L’augmentation de la population en Europe alimente une émigration[...]

La transformation des villes

La croissance des villes, en superficie et en population, est également très forte au XIXe siècle. Ainsi, alors que 25 % des Français vivent en ville en 1831, ils sont 41 % en 1901. Cet essor concerne principalement les capitales, les villes industrielles et minières, et les ports. Londres voit ainsi sa population doubler entre 1860 et 1900, année où elle atteint 6 millions d’habitants.

Ce développement des villes s’explique par l’accroissement naturel mais aussi par l’exode rural. Les villes attirent parce qu’elles offrent de nombreux emplois dans l’industrie, le commerce, le bâtiment, les transports. Dans les campagnes, l’artisanat disparaît au profit de l’industrie, et la mécanisation (moissonneuses, machines à battre…) commence à remplacer les salariés agricoles, ce qui pousse les paysans les plus pauvres, désormais trop nombreux, à chercher du travail en ville.

La révolution industrielle transforme[...]

L’émergence d’un monde ouvrier

L’industrialisation entraîne l’augmentation du nombre d’ouvriers, y compris des femmes et des enfants. Ces prolétaires aux conditions de travail extrêmement dures travaillent dans les mines et dans les usines.

L’extraction minière se fait de manière manuelle, avec des outils rudimentaires, même si l’arrivée de l’électricité facilite l’éclairage des galeries. Ce travail est dangereux, en raison des risques d’effondrement, mais aussi des coups de grisou résultant de la libération de poches de gaz explosif lors de l’extraction. On n’hésite pas à employer de très jeunes enfants afin qu’ils se glissent dans les veines les plus étroites.[...]

Une nouvelle classe moyenne

Avec l’augmentation de la population urbaine, les classes moyennes sont de plus en plus nombreuses : commerçants, employés de bureau, avocats, enseignants... Dans les usines, l’encadrement des ouvriers, l’entretien des machines ou la recherche créent des métiers nouveaux, comme ceux de contremaîtres ou de techniciens. Le développement de la production industrielle et la croissance économique accentuent la consommation et créent[...]

Le triomphe de la bourgeoisie

L’industrialisation favorise en parallèle l’essor de la grande bourgeoisie : patrons d’usines, grands négociants, banquiers. Ces bourgeois accordent une grande importance au travail et à l’argent. La construction d’une usine ou d’un grand magasin nécessite un capital financier très important. Pour réunir ce financement, les bourgeois empruntent[...]

Le renouvellement des idées

Avec l’industrialisation et face à la question sociale, plusieurs idéologies émergent.[...]

De nouvelles idéologies politiques

Prôné par la bourgeoisie capitaliste au nom de la liberté d’entreprise et de la défense de la propriété privée, le libéralisme économique est, au XIXe siècle, l’idéologie régnante. Selon cette école de pensée, chacun est libre d’entreprendre, et cette liberté assure la croissance économique et le bien-être général. L’intervention de l’État, qui veut réguler le monde du travail par des lois, est une contrainte pour les patrons.

Au contraire des libéraux, les socialistes accusent le capitalisme d’accentuer les inégalités sociales et dénoncent la domination[...]

La question sociale

Si le niveau de vie des populations s’améliore, les sociétés occidentales restent très inégalitaires. La misère ouvrière inquiète les élites qui redoutent les révoltes. Quelques courants politiques proposent des réformes pour limiter les abus du capitalisme. Ainsi en France, en 1848, après avoir proclamé le droit au travail, la Deuxième République crée des ateliers nationaux, chantiers financés par l’État pour employer des chômeurs.

Pour améliorer ses conditions de travail, le prolétariat s’organise progressivement pour faire valoir ses droits en créant des syndicats, en adhérant à des partis politiques ouvriers et en organisant des grèves, souvent durement réprimées. En France, des lois sociales sont votées, règlementant le temps d’activité, le travail des femmes et des enfants. Des caisses de retraite sont créées dans certaines entreprises.

Parallèlement, un certain nombre de patrons se soucient du sort de leurs ouvriers et font preuve de paternalisme.[...]

L’âge industriel, source d’inspiration

Les bouleversements que connaît la société à cette époque deviennent une source d’inspiration pour de nombreux artistes.

Ainsi, en peinture, un mouvement apparaît, l’impressionnisme. Les tableaux traduisent des impressions et ne sont plus réalisés en atelier. William Turner, avec Pluie, vapeur, vitesse - Le Grand Chemin de fer de l’Ouest (1844) illustre les profonds changements du paysage et propose[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter