François Rabelais fut, avec Montaigne, un érudit, un humaniste et un des plus grands écrivains français de la Renaissance. Il[...]

Un écrivain humaniste

On ne connaît pas précisément la date de naissance de François Rabelais (probablement en 1483, peut-être en 1494), à La Devinière, près de Chinon, en Touraine, où il passe son enfance. Fils d’un avocat, il fait des études juridiques et religieuses où se révèle son goût pour les langues anciennes. Il devient moine dans un couvent de cordeliers près d’Angers, puis rejoint l’ordre des bénédictins, près d’Orléans. Il commence à fréquenter les milieux érudits et humanistes, quitte les ordres et part étudier en 1530 la médecine à l’université de Montpellier.

Nommé médecin à Lyon, Rabelais traduit du latin des œuvres scientifiques, publie en 1532 une traduction du médecin grec Hippocrate. La même année, il fait paraître, sous le pseudonyme d’Alcofribas Nasier (anagramme de son nom et de son prénom), son premier livre, intitulé Pantagruel qui est immédiatement condamné pour obscénité par la faculté de théologie de la Sorbonne. Entre 1534 et 1536, il voyage à Rome où il accompagne en tant que médecin le cardinal Jean du Bellay. À cette occasion, il rencontre le pape, qui lui donne l’absolution pour avoir quitté les ordres. En 1534, Rabelais publie Gargantua. La suite de ce que l’on désigne comme la « geste des géants », c’est-à-dire Le Tiers Livre et Le Quart Livre[...]

Rire et savoir

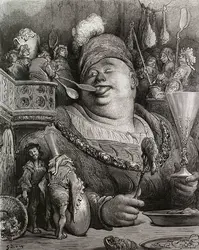

La langue de Rabelais, comme celle de Montaigne, est d’une très grande souplesse. Elle accueille aussi bien les références savantes aux littératures de l’Antiquité que la littérature populaire des contes médiévaux et de la tradition folklorique des « almanachs ». À partir de ces modèles médiévaux, Rabelais imagine une monumentale somme romanesque. Parodie du cycle arthurien ou des chansons de geste, sa saga est construite autour d’une dynastie de rois géants aux noms suggestifs : Grandgousier (le grand-père), Gargamelle (la grand-mère), Gargantua (le père), Pantagruel (le fils). La première publication de Pantagruel a pour titre complet Les Horribles et Épouvantables Faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes, fils du grand géant Gargantua. L’histoire du fils est donc contée avant celle du père, qui suivra dans un ouvrage au titre tout aussi long et tout aussi burlesque.

La narration chez Rabelais reprend le modèle des romans de chevalerie. Sont donc tour à tour évoquées la naissance, la généalogie, les études (où une pédagogie fondée sur la récitation s’oppose à celle proposée par Ponocratès, ouverte à tous les domaines du savoir), et les années de règne marquées par les guerres. Pantagruel est aidé dans son œuvre par le très subtil Panurge, homme de tous les talents. Gargantua, qui devra combattre contre le mauvais roi Picrochole, est quant à lui assisté par frère Jean des Entommeures, un moine vaillant et joyeux qui recevra en récompense l’abbaye de Thélème, dont la devise est « Fais ce que voudras ».

Les trois livres suivants (le Cinquième étant une compilation qui n’est que partiellement de la main de Rabelais) sont moins structurés, et relèvent davantage du genre de la farce. Ils donnent la vedette à Panurge qui pense à se marier, poursuit sa quête en naviguant d’île en île, le tout s’achevant sur le culte rendu à la « Dive Bouteille » (« divine bouteille », allusion au vin).

À travers ces récits burlesques, Rabelais veut avant tout amuser, provoquer le rire. En effet, comme l’annonce[...]

La suite de cet article est accessible aux abonnés

- Des contenus variés, complets et fiables

- Accessible sur tous les écrans

- Pas de publicité

Déjà abonné ? Se connecter